Por Felipe Maruf Quintas.

Meu amigo André Luiz dos Reis, em artigo chamado “O que os nacionalistas podem aprender com o socialismo científico”, sugere aos nacionalistas aprender com o socialismo científico/marxismo a “analisar antes as forças sociais e políticas reais que o arcabouço jurídico vigente”.

Não sou discípulo do marxismo, mas conheço um pouco dessa teoria, não com o aprofundamento que ela sem dúvida requer, mas o suficiente para saber que não é disso que ela trata. Na concepção de Karl Marx, o arcabouço jurídico vigente fundamenta-se, em última instância, na estrutura de classes subjacente às relações de produção existentes, em vez de estar separado dela, como supõe André Luiz. Para Marx, as “forças sociais e políticas reais” são, em essência, as classes econômicas, definidas pela posição em relação aos meios de produção, e as assimetrias de poder entre elas decidem a forma institucional em vigor.

Divirjo de Marx acerca da centralidade ontológica, senão metafísica, da economia e da luta de classes para a compreensão dos processos históricos, bem como rejeito sua teleologia proletarista, mas reconheço a fecundidade dessa abordagem para a análise concreta das situações concretas, que exigem exame minucioso das forças sociais e políticas reais, sejam elas classes sociais ou outros grupos de poder, para se compreender a institucionalidade por elas criada e/ou mantida, incluindo os seus reais sentidos práticos.

Neste sentido, porém, os nacionalistas têm ainda mais a aprender com os teóricos fluminenses Alberto Torres e Oliveira Viana, que se dedicaram a analisar o enraizamento social das instituições, mostrando como instituições nascidas em determinados contextos adquirem outros significados se transplantadas para outras realidades. As instituições possuíam conteúdos práticos, daí a importância que atribuíram à reorganização institucional do País para aproximar o funcionamento delas das necessidades e anseios da Nação em sua inteireza. Eles advertiam em relação ao perigo “bovarista” de fetichizar as leis e reduzir a realidade à letra delas, mas não incorriam no erro oposto de vê-las como simples farsa, sem atentar para os conteúdos práticos de que se imbuíam na realidade política e social. Também por isso, dedicaram-se a elaborar arrojadas arquiteturas jurídicas que expressassem os sentidos de construção de Nação realmente pertinentes à realidade brasileira.

Se tomarmos como exemplo a República Velha, mencionada por André Luiz, pode-se dizer que a formalidade eleitoral censitária não era simples ornamentação ideológica, não era reles mistificação “para inglês ver”, como ele deixa subentendido, mas constituía dispositivo institucional para pulverizar o poder nacional pelas oligarquias regionais civis que ganharam força com o fim do Poder Moderador e prevaleceram sobre as Forças Armadas na disputa pela primazia política na primeira década republicana.

O mesmo rigor analítico pode ser usado para o regime/ditadura (como prefiram chamar) militar. Não se pode compreender o período de 1964 a 1985 sem considerar a centralidade histórica das Forças Armadas nas disputas em torno da liderança da República e o seu protagonismo político-institucional nesse período, bem como os projetos reformistas por ela delineados desde o tenentismo, do qual participaram muitas lideranças do regime militar. O ideal de desenvolvimento com justiça social institucionalizado na Era Vargas não era alheio às Forças Armadas, inclusive das suas frações mais à direita, que divergiam dos setores reformistas à esquerda mais nos métodos do que nas finalidades. Elas foram continuadoras de certa tradição bastante brasileira de conservadorismo transformador, que tem em Oliveira Viana, por sinal, um dos seus principais teóricos.

André Luiz comete o erro crasso de considerar o regime militar “reacionário” (ainda que admita exceções parciais, como Ernesto Geisel), avaliação precipitada e apriorística, levando em conta tanto as políticas implementadas no período quanto os discursos pronunciados. De forma alguma poderia ser considerado reacionário um regime dedicado a criar instituições de bem-estar social, como o INPS, o BNH, os CEASA, o INCRA, a FUNAI, a Loteria Esportiva (financiadora de políticas sociais), a Central de Medicamentos, o Sistema Nacional de Saúde, a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), a Embrafilme e a Funarte, entre tantas outras. Em seu discurso de posse, Castelo Branco, em frase que se tornou célebre, deu a tônica do que viria a ser o seu governo e todo o regime: “o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária, mas o das reformas que se fizerem necessárias”.

Tanto não houve reacionarismo do novo regime que, ao contrário do que afirma André Luiz, não se revogou a Lei de Remessas de Lucros de João Goulart (Lei nº 4.131/1962), revogada, sim, pela Lei 14.286/2021, de Jair Bolsonaro. O que se fez foi, pela Lei nº 4.390/1964, substituir o teto de remessa ao exterior de 12% dos lucros por uma tributação progressiva sobre as remessas acima dessa alíquota, chegando a 60% para remessas acima de 25% dos lucros. A legislação brasileira tornou-se, então, mais semelhante a da China[1], expoente do “socialismo científico” recomendado por André Luiz.

Não se pode considerar calamitosa a reversão da expropriação das refinarias privadas e de alguns latifúndios, em razão da precariedade jurídica de tais ações, decretadas por Jango ao calor das tentativas para evitar sua deposição. Elas não foram tomadas dentro de um plano estratégico com princípio, meio e fim, com projetos e estudos de viabilidade e execução, mas unicamente para mobilizar as bases de esquerda em defesa do governo claudicante de Jango. Não se constrói um País com açodamento e demagogia. Não era isso o que fazia e preconizava Getúlio Vargas, fundador do trabalhismo e que, inclusive, apoiou a criação de algumas dessas refinarias, como a de Manguinhos e a Ipiranga.

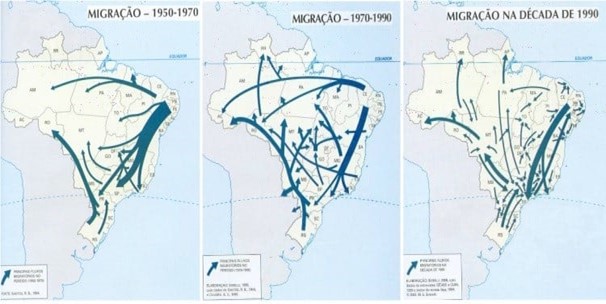

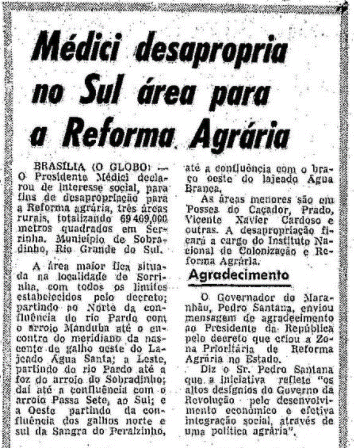

De todo modo, as refinarias de Manaus e de Capuava acabariam sendo incorporadas à Petrobrás em 1974, sem os imbróglios judiciais que se sucederam à expropriação janguista. Em relação à reforma agrária, muito mais prudência teve o regime militar ao aprovar, já em 1964, o Estatuto da Terra, até hoje vigente. Graças a ele, foi possível ao regime operar com clareza e eficiência algumas desapropriações para fins de distribuição de terras, como a Usina Caxangá e a Companhia Agropecuária do Amaragi, ambas em Pernambuco, a Fazenda Sarandi, no Rio Grande do Sul, e o eixo viário da Rio-Santos, além dos projetos de colonização nas faixas de dez quilômetros laterais às rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém, que absorveram mão de obra nordestina que, pela primeira vez em décadas, deixou de se dirigir quase que exclusivamente ao Sudeste, inaugurando uma nova e mais descentralizada dinâmica de migração interna, que repercutiria nas décadas seguintes.

Além disso, também se iniciou a industrialização do Nordeste, com a criação do Polo Petroquímico de Camaçari, o maior do Hemisfério Sul, e vários outros projetos industriais financiados pela SUDENE, que conheceu forte expansão no período. Entre 1960 e 1980, o valor da transformação industrial aumentou mais no Nordeste (760%) do que na média brasileira (730%) e ainda mais do que no Sudeste (670%), o que mostra o êxito da política militar de integração nacional [2].

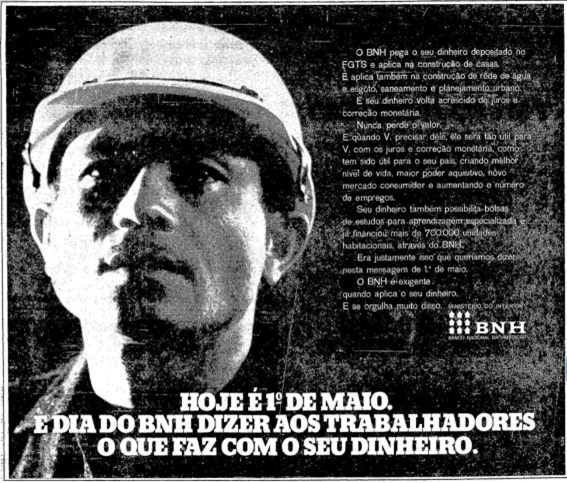

A substituição da estabilidade decenal pelo FGTS, por sua vez, foi altamente benéfica pois permitiu aos trabalhadores gozar de verdadeira estabilidade, evitando que fossem demitidos antes de dez anos de serviço, e, também criou uma poupança ao mesmo tempo pública e privada, capaz de amparar o trabalhador e de ter fornecido fundos para o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), capitaneado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), criado pelo regime militar e muito importante para a ampliação massiva da moradia e do saneamento na década de 1970.

Ao contrário do que afirma André Luiz, o corpo da legislação trabalhista varguista foi mantido e constitucionalizado na Carta de 1967. Não se pode considerar a restrição à greve uma violação dos preceitos varguistas, pois o direito de greve não era previsto no Estado Novo, berço do trabalhismo brasileiro, por constituir uma disrupção da harmonia entre empregados e empregadores, objetivo central do trabalhismo. A herança trabalhista de Vargas foi enriquecida com a criação do PIS, modalidade de participação dos lucros, da previdência rural, das férias pagas de 30 dias, da carteira de trabalho para domésticas e da extensão da cobertura previdenciária para domésticas e informais. A ampliação da Justiça do Trabalho em todo o período militar buscou garantir a efetividade da legislação trabalhista, em consonância com o espírito trabalhista de Vargas. Pelo Mobral, se fez intensa campanha de divulgação dos direitos trabalhistas, conscientizando o povo mais humilde dos seus direitos e prerrogativas. Não se tratava de “propaganda”, como levianamente afirma André Luiz, mas de educação cívica.

Se é verdade que a depreciação do valor real do salário mínimo configurou um dos pontos críticos do regime, que minaram a sua legitimidade, não se pode esquecer que, além de ter sido iniciado ainda no governo Jango por conta da pressão inflacionária, que o presidente deposto demonstrou não ter condições políticas para enfrentar, o “arrocho salarial” não se deu em todo o país, pois, antes de 1984, o salário mínimo era regionalizado, e o que se viu, ao longo de todo o regime, foi a sua equalização, com seu valor real crescendo nas regiões mais pobres. Em 1963, havia 34 diferentes níveis regionais de salário mínimo, em 1977 havia apenas 5, e em 1984 se operou a unificação. Em 1954, a diferença entre o menor e o maior era de 1 para 4,32, em 1977, era de 1 para 1,77[3]. Além disso, o “arrocho” foi compensado com a instituição do PIS, que passou a prover, a partir de 1977, um 14º salário a quem ganhava até dois salários-mínimos. Sem falar da ampliação das ocupações com remuneração acima de um salário-mínimo, o que sinaliza real progresso social, mais do que o valor do salário mínimo tomado isoladamente.

Ao contrário do que meu amigo afirma, os investimentos sociais, como um todo, não caíram durante o regime. Entre 1960 e 1980, eles triplicaram, alcançando o patamar de 9,2% de um PIB bastante alargado em relação a vinte anos antes[4]. Os mais pobres não foram, pois, excluídos do “banquete do crescimento”, haja visto que, na década de 1970, cerca de 20 milhões de brasileiros deixaram de ser pobres, representando uma redução de quase 50% da pobreza[5]. Esses dados são muito mais importantes do que o aumento da desigualdade, bastante impreciso em se tratando de países que ainda cumpriam sua transição demográfica do rural para o urbano e de uma economia de subsistência para uma economia moderna, como era o Brasil da época. Na China, país que passou por situação semelhante nas última décadas, com crescimento brutal das desigualdades e redução massiva da pobreza, os governantes marxistas entendem que isso não é um problema, mas um avanço, pelo menos nessa etapa de arrancada industrial, em consonância com os preceitos antiigualitaristas de Marx. André Luís, que recomenda o marxismo, também poderia incorporá-lo a esse respeito.

Outro equívoco é considerar que o crescimento brasileiro se deu à base do endividamento externo e da prioridade às multinacionais.

A dívida externa, que era preconizada por Jango na Mensagem ao Congresso de 1964, e inclusive defendida por marxistas como Oskar Lange como sendo preferível ao Investimento Estrangeiro Direto, se tornou necessária no início da década de 1970, antes mesmo do Choque de 1973, em razão da elevação dos preços internacionais do petróleo, do qual o Brasil ainda era importador. Ela não financiou as grandes obras de infraestrutura, contratadas em sua maior parte em moeda nacional, mas a estrutura urbana e industrial já existente, dependente do petróleo comercializado em dólar. Todos os países importadores de petróleo do mundo, inclusive socialistas (do “socialismo científico”), registraram aumento expressivo do endividamento externo e padeceram da crise da dívida após o Choque Volcker em 1979. Tanto o Brasil dos Generais quanto a Polônia e a Romênia socialistas, e até mesmo a Coreia do Norte juche, se encalacraram com a dívida externa na década de 1980.

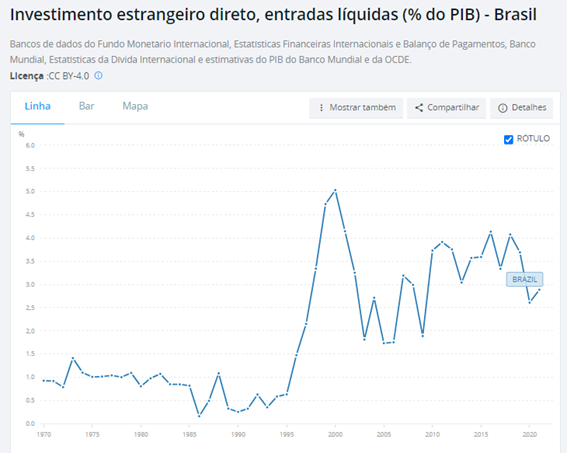

Por sua vez, a entrada de Investimento Estrangeiro Direto no Brasil correspondeu a cerca de apenas 1% do PIB na década de 1970, conforme dados do Banco Mundial. Também se reduziu consideravelmente a participação estrangeira em importantes segmentos industriais, como maquinaria, na qual passou de 72% no início da década de 1960 para 36,5% em 1979, e equipamentos elétricos e de comunicações, na qual passou de 61,6% para 37,5% no mesmo período[6]. O regime militar, continuando política iniciada por JK, também diversificou as fontes do investimento estrangeiro para reduzir a dependência dos EUA, cuja participação no total de investimentos externos no Brasil caiu de 48% em 1969 para 32% em 1976 (Lessa, 1998, p. 48).

Como se vê, o crescimento brasileiro não foi movido principalmente por capital externo e por algum suposto convite do imperialismo estadunidense, mas pelo planejamento governamental. Se os Generais “cuidaram muito bem do interesse das multinacionais”, não cuidaram melhor do que o “socialismo científico” da China e do Vietnã – que, no caso, parece ter aprendido com o regime militar brasileiro – e do que o próprio trabalhismo propugnava. Cito diretamente Alberto Pasqualini, o principal teórico trabalhista:

“Relativamente ao capital estrangeiro, a atitude do Partido Trabalhista Brasileiro não deverá ser jacobinista. […] Uma vez que se admite a liberdade de iniciativa, não há razão para hostilizar o capital alienígena, desde que o seu objetivo não seja apenas o lucro, mas o desenvolvimento econômico do país. Cumpre não esquecer que o Brasil é um país de capital escasso e que, talvez, não poderá, com os seus próprios recursos, acelerar o ritmo do seu progresso e o desenvolvimento técnico que o mesmo pressupõe. Nas condições apontadas, o capital estrangeiro deverá ser acolhido, com as mesmas garantias e os mesmos ônus do capital nacional.”[7]

A redução da dependência econômica do Brasil em relação aos EUA também se refletiu no âmbito da política internacional. Ao contrário do que supõe a mitomania esquerdista, em nenhum momento o regime militar alinhou-se automaticamente aos EUA. Até mesmo o governo Castelo Branco, de todos o ideologicamente mais próximo dos estadunidenses, manteve determinadas distâncias, como quando se recusou a enviar tropas ao Vietnã, da mesma forma que Vargas havia recusado enviar à Coreia, e fechou, em 1965-1966, um grande acordo comercial com a URSS, inclusive permitindo a abertura de representação comercial soviética no Brasil. O panorama da política externa brasileira no período, inclusive a escalada de tensões com os EUA antes mesmo de Geisel, chegando ao ponto da Marinha ter atirado em navios pesqueiros estadunidenses ilegais, está muito bem analisada em “História da Política Exterior do Brasil“, de Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno, que desmente a abordagem de André Luiz sobre o assunto.

André Luiz não quer reconhecer, mas a verdade é que o regime militar, por vontade e projeto dos seus dirigentes, manteve e aprofundou o processo de construção nacional iniciado em 1930, que o trabalhismo partidário, por múltiplas razões, não teve condições políticas e institucionais de levar adiante. O ardil histórico sempre pregou surpresas cuja lógica só se concebe descobrir muitas vezes a posteriori. A coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer, diria Hegel. Somente os fanáticos, o que André Luiz certamente não é, se recusam a compreender as nuances e sutilezas de processos complexos que escapam a dogmas, rótulos e preconceitos. Não se trata de extravagância histórica, ainda mais no Brasil, onde um Príncipe português tornou o Brasil independente de Portugal e um Marechal monarquista proclamou a República.

O que em Jango era “utopia”, um conjunto de bandeiras edificantes mas desvinculadas de efetividade, no regime militar se tornou “ciência”, isto é, planejamento consistente e sistemático a partir da realidade tal como existia. Com todos os limites e contradições, sem os quais não há história, o regime militar transformou em realidade as “reformas de base”[8], que no governo Jango não puderam ser nada mais além de palavras de ordem. Não foram perfeitas, mas foram reais, e, como ensina Marx, a prática é o critério da verdade. Assim, de um ponto de vista afim aos preceitos do “socialismo científico”, a verdade histórica do trabalhismo estava no regime militar de um modo superior a que estava no governo Jango, apesar das excelentes intenções desse último. Caberia aos trabalhistas de todo tipo, se realmente levarem a sério aquilo que historicamente se propõem, se debruçar sobre as práticas de planejamento econômico e social do regime militar, não para “conhecer o inimigo”, pois o combate hoje é outro, mas para aprender sobre o próprio País e a operacionalização do ideal varguista de harmonização social baixo a proteção do Estado-nação.

Referências:

[1] https://ins-globalconsulting.com/news-post/repatriating-profits-china-foreign-investor/

[2] LUNA, Francisco V.; KLEIN, Francisco S. História Econômica e Social do Estado de São Paulo: 1950-2020. São Paulo: Editora Unesp, 2022, p. 94.

[3] DEMO, Pedro. Política Social nas Décadas de 60 e 70. Fortaleza: UFC, 1981, p. 146.

[4] KERSTENETZKY, Celia L. O Estado do Bem-estar Social na Idade da Razão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 207

[5] ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil – afinal, de que se trata? Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

[6] HARRIS, Nigel. The End of the Third World – newly industrialized countries and the decline of an ideology. Londres: Penguin, 1986, p. 83.

[7] PASQUALINI, Alberto. Bases e Sugestões para uma Política Social. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1958.

[8]https://disparada.com.br/os-militares-fizeram-as-reformas-de-base/

1 thought on “O que os trabalhistas podem aprender com o Regime Militar”