A República nasceu da aliança entre militares e liberais, logo rompida em torno do projeto de industrialização de Ruy Barbosa.

Por Felipe Maruf Quintas.

Agradeço a André Luiz dos Reis pela tréplica a meu artigo “O que os trabalhistas podem aprender com o Regime Militar”. Em vista de sua resposta, teço mais algumas considerações, fundamentais para a reiteração e a clarificação de pontos por mim levantados antes.

Preliminarmente, afirmo que todos os pontos de vista por mim defendidos neste debate público estão presentes no meu artigo “O Brasil do ponto de vista da Independência”, um dos capítulos do livro “Já Raiou a Liberdade – a independência brasileira no século XXI“, organizado pela Frente Sol da Pátria, da qual André Luiz é um dos líderes. Meu artigo fora muito elogiado por ele e outros membros da organização, sem ressalvas de conteúdo, inclusive na cerimônia de lançamento do livro, na qual pude falar presencialmente sobre o capítulo por mim escrito. Entendo que André Luiz não tenha querido abrir polêmica na ocasião, então aproveito para indagá-lo por que ele entendeu ser agora o momento.

Em apenas um ponto concedo razão – um grão de razão, melhor dizendo – a André Luiz. De fato, o principal critério de exclusão eleitoral na República Velha não era censitário, mas educacional, pois os analfabetos foram privados do direito de voto. Contudo, não se pode dizer, como faz meu interlocutor, que “o voto censitário foi eliminado pelo arcabouço jurídico republicano”, pois a Constituição de 1891 também excluía os mendigos do alistamento eleitoral; somente a Constituição de 1946 viria a abolir o critério censitário. Equivoquei-me ao colocar, sem maiores explicações, a expressão “formalidade eleitoral censitária”, pois induzi ao erro de que a restrição por situação socioeconômica era a principal, mas não errei em apontar que havia voto censitário na República Velha. O erro maior está com André Luiz.

Em relação ao conjunto do artigo, admito que, até o momento, não compreendi o porquê de André Luiz ter buscado o marxismo como baliza teórica para a sua argumentação, uma vez que a tradição por ele reivindicada, o trabalhismo do antigo PTB, não possui nada de comum, em essencial, com a doutrina de Karl Marx e seus seguidores. Essa contradição não é de somenos, pois o leva a dificuldades intransponíveis quando, por exemplo, descarta como exóticas as experiências que não lhe agradam do “socialismo científico”, mesmo tendo-as recomendado anteriormente. André Luiz precisa se decidir por qual ângulo pretende fundamentar suas análises e posicionamentos. Ele me considera um nacionalista desorientado, talvez por projeção freudiana.

A indefinição entre trabalhismo e marxismo, todavia, não é específica de André Luiz, mas consequência do realinhamento de forças ocorrida após 64, quando petebistas e comunistas foram igualmente proscritos da política oficial e se miscigenaram entre si, gerando a esquerda trabalhista, outrora inexistente. Ela tem todo direito a existir, mas não pode reivindicar para si o monopólio do Trabalhismo ou da esquerda. A realidade não se resume a suas dores e mágoas; a história aconteceu a despeito das suas quimeras, inclusive as retroativas.

Tomemos como ponto de partida os três itens definidores do trabalhismo, apontados por André Luiz. A “libertação do povo brasileiro dos grilhões do Imperialismo”, o “estabelecimento de uma Democracia Social” e o “desenvolvimento harmônico das forças produtivas” são termos panfletários que, em essência, significam maior controle público sobre os setores estratégicos nacionais e o reformismo social em favor das classes participantes de uma crescente economia real, postulados e colocados em prática desde 1930.

Eles não podem ser interpretados apenas pelo prisma de esquerda, que, influenciado pelo marxismo, vê neles as bandeiras de uma revolução popular que instaurasse um regime proletário-camponês e aproximasse o Brasil do bloco socialista, ainda que oficialmente “não alinhado”. Tal era o sentido da chamada “Revolução Brasileira”, tão propalada pela agitação de esquerda às vésperas do golpe (sim, foi golpe) de 64.

Não era esse o projeto do trabalhismo, que, em vários aspectos, se esforçou, sem sucesso, pois sem condições de atuação histórica efetiva, para alcançar os resultados que o Regime Militar, dotado de uma base de apoio com mais movimentação institucional, posteriormente realizaria, criando um sofisticado sistema de planejamento nacional. Esse é o sentido da minha expressão “Trabalhismo Científico”, para me referir ao que foi colocado em prática no período.

O PAEG de Castelo Branco e Roberto Campos, citado negativamente por André Luiz, apresenta semelhanças estruturais com o Plano Trienal de Jango e Celso Furtado, o único plano econômico do governo deposto. A homologia não abrange apenas aspectos menos controversos, como a criação do Banco Central, os incentivos às exportações e o desenvolvimento do mercado de títulos públicos, mas também aqueles com maior teor polêmico, como o corte de subsídios ao consumo, o aperto fiscal e creditício e a renegociação da dívida externa para acelerar a atração de capital estrangeiro e a tomada de novos empréstimos. Tanto o Plano Trienal quanto o PAEG interpretavam-nos como fatores de disciplinamento macroeconômico e de facilitação do planejamento, mesclando a ortodoxia de curto prazo com a heterodoxia de longo prazo. Contudo, somente o PAEG logrou efetividade. Sabe-se amplamente como o fracasso do Plano Trienal, bastante criticado à época pela esquerda, fragilizou o governo Jango e acelerou o processo que culminou na ruptura institucional de 1964, instauradora de um regime suficientemente forte para a consecução de grande parte da agenda de racionalização econômica preconizada por Jango e Furtado. O próprio FMI se opôs ao PAEG por considera-lo insuficientemente ortodoxo, o que não impediu o regime militar de coloca-lo em prática e ainda de substituí-lo por um plano marcadamente heterodoxo, o PED, no triênio 1968-1970.

Tampouco a Política Externa Independente de Jango, sem dúvida altamente positiva, teve qualquer veleidade de desligamento internacional dos EUA, como desejado por boa parte da esquerda trabalhista. Prova disso foi a visita de Jango aos EUA em 1962, por ocasião da Missão San Tiago Dantas, tentativa mal sucedida de aproximação do Brasil com os EUA para o desafogo do balanço de pagamentos. Embora Jango tenha afirmado com bastante veemência que o Brasil não integrava qualquer bloco político-militar, nada fez para denunciar o Tratado Militar com os EUA, assinado por Getúlio Vargas dez anos antes, e revogado no regime militar por Ernesto Geisel. San Tiago Dantas, chanceler de Jango e expoente trabalhista, era partidário da adesão do Brasil à Aliança para o Progresso.

É amplamente sabido que os EUA conspiravam contra Jango desde o governo Kennedy, e que as articulações para o golpe contaram com apoio decidido do Tio Sam. Não se conclui disso que o regime que instaurou tenha sido títere da potência norte-americana. Afirmar que sim apenas pelo apoio inicial significa incorrer na falácia genética. Como a história demonstra, nunca houve alinhamento automático do regime aos EUA, nem no governo mais pró-EUA de Castelo Branco. Os militares brasileiros possuíam projeto próprio, e, hoje se pode ver, mais usaram os EUA do que foram usados por eles. As diferenças entre o Brasil e os EUA não tardaram a aparecer, e se expandiram e avolumaram ao longo do regime militar, sem que isso tenha levado à “sovietização” da inserção internacional brasileira. Exatamente de acordo com o espírito da Política Externa Independente de San Tiago Dantas.

Os atritos com o Tio Sam se deram nos mais diferentes níveis: questões comerciais, políticas industriais, reivindicações territoriais, e até mesmo determinações internas.

Como demonstra Larissa Rosa Corrêa em “Disseram que Voltei Americanizado: relações sindicais Brasil-Estados Unidos na ditadura militar” (2017), os generais brasileiros descontentaram os EUA ao preservarem e até ampliarem o legado trabalhista de Vargas, chegando ao ponto de cercear os representantes do sindicalismo estadunidense que haviam apoiado sua subida ao poder e pleiteavam a americanização da política trabalhista. Não faltou apoio interno e externo para a revogação do trabalhismo varguista. Se tal não ocorreu, foi porque não fazia parte do que o regime militar se propunha. Além de desmentir o caráter americanocêntrico do regime, também desmente o caráter essencialmente empresarial acusado por André Luiz. Que ditadura empresarial amplia e aperfeiçoa o arcabouço de proteção ao trabalho? Os empresários sem dúvida faziam parte da base do regime, assim como o sindicalismo oficial, exatamente como na Era Vargas e como propugnado pelo trabalhismo, mas a cúpula de decisões estava no governo central, ocupado por militares. Tal foi a nossa “via prussiana”, que eu pessoalmente aprovo bastante.

O Acordo MEC-USAID, por sua vez, não teve, felizmente, nem de longe o significado imaginado por André Luiz. Ele consistiu no volumoso relatório da Equipe de Assessoria do Planejamento do Ensino Superior (EAPES), assinado em 1965. Seu resultado foi a Lei nº 5.540/1968, que regeu a Reforma Universitária colocando em prática várias das reivindicações dos movimentos estudantis desde antes de 64, como o fim da vitaliciedade de cátedra, a carreira docente e a “autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira”. O Acordo MEC-USAID não se estendeu após, e os posteriores convênios firmados pelo MEC não tinham caráter de exclusividade, tanto que o Brasil firmou outros semelhantes na mesma época com países socialistas como a Alemanha Oriental, Hungria e Tchecoslováquia. Aspectos geralmente criticados como “americanizantes”, a exemplo da departamentalização, do “tecnicismo” e do financiamento e treinamento de fundações estrangeiras, embora problemáticos, já eram colocados em prática na UnB antes de 64, vitrine da política universitária do governo Jango. O beletrismo, inclusive, era mal visto por toda a esquerda como um desvio elitista.

Não se pode dizer que o caráter antinacional de muitos setores da Academia brasileira tenha sido resultado da política universitária do Regime Militar, ainda mais porque partiu de muitos oposicionistas. Verdade que os militares poderiam ter intervindo na organização curricular do nível superior, mas assim feririam uma das principais reivindicações do movimento estudantil desde antes de 64. A crítica de André Luiz só se sustentaria se ele achasse que a “linha-dura” não foi tão dura quanto deveria, o que penso não ser o caso. Contradição semelhante aparece quando André Luiz protesta contra o processo de abertura por supostamente ter sido dado de fora, ignorando que, desde pelo menos o AI-5, os EUA já não mais tinham interesse na continuação do regime. Ironicamente, a opinião dele converge com a da linha-dura, que, escamoteada do poder no governo Geisel, chegou a apelar ao terrorismo para reativar a luta armada de esquerda e forçar mais um fechamento autoritário.

No geral, o Regime Militar foi a continuação e o aprofundamento de todos os aspectos centrais iniciados na Era Vargas. Fortaleceu-se a conjugação do controle estatal do desenvolvimento e da formalização do trabalho nas condições do Direito Trabalhista para a realização do ideário do Brasil Potência. Não é difícil perceber, com o devido distanciamento histórico, que somente os tecnoburocratas civil-militares que consolidaram seu poder após 1964 tinham condições de levar adiante esse projeto, dada a continuidade institucional e programática do poder militar que sustentou Vargas com a que assumiu o poder em 64; Góes Monteiro e Gaspar Dutra são historicamente mais próximos da cúpula militar de 64 que do Discurso da Central do Brasil. Não seriam as Ligas Camponesas e o sindicalismo imaturo da CGT, mais militante do que pragmático, com demandas imediatistas e desprovidas de qualquer fundamento técnico, que levariam adiante um processo tão complexo e difícil, que, em toda e qualquer parte, sempre requisitou uma estrutura administrativa sólida de planejamento e gestão, que Vargas havia começado a construir, mas o PTB falhou em dar prosseguimento.

As contradições havidas não desabonam a totalidade do processo, pois nunca se verificou, nem aqui nem na China, nenhuma trajetória histórica livre de tensões e problemas, criados, no mais das vezes, pelas próprias soluções criadas. Uma coisa é reconhecê-los, outra, contudo, é distorcê-los e exagerá-los.

O processo de urbanização, por exemplo, foi o resultado do desenvolvimento desigual das regiões, inevitável em um país continental como o Brasil; até hoje há gigantescos desequilíbrios internos em todos os países de grande dimensão territorial. Porém, não se deu com a violência assinalada por André Luiz. Não houve “expulsão” de brasileiros do campo, o que houve, já havia antes e continuou havendo depois, foi a migração interna de brasileiros em busca de maiores oportunidades, de forma mais descentralizada do que antes, como demonstrei no meu artigo anterior. Não só de migração se fez a urbanização, pois também se criaram várias cidades no interior, com a instalação de equipamentos urbanos, tal como previsto no Plano de Integração Nacional (PIN) e colocado em prática por órgãos públicos como as Superintendências de Desenvolvimento. Também se estruturou o Sistema Financeiro de Habitação, que, só pelo BNH, sem contar as COHAB e outros órgãos locais a ele vinculado, construiu mais de 4 milhões de residências. Número insuficiente para as demandas existentes, mas e se fosse mantido o sistema já esgotado, embora revolucionário em sua origem, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, que dirigiam seus investimentos apenas para os trabalhadores formais e sindicalizados? Como não estariam as cidades hoje sem os BNH e COHAB? Certamente mais favelizadas do que já são.

Não se pode dizer que a favelização e a violência urbana correlata são “consequências visíveis do projeto de país alavancado pelos reacionários que derrubaram João Goulart”. O crescimento vertiginoso das favelas antecedeu 1964, e foi causado, principalmente, pela migração interna em direção ao Rio de Janeiro e a São Paulo e à explosão demográfica, concentrada nas classes mais baixas. Na década de 1950, a população favelada dobrou no Rio de Janeiro (MOTTA, Marly Silva da. Rio de Janeiro: de cidade-capital a Estado da Guanabara. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001, p. 108-109). Certamente as barreiras à migração e o controle populacional à moda socialista não seriam soluções humanisticamente desejáveis. A solução esposada tanto pelo regime militar quanto pelo petebismo foi a de incrementar o produto nacional e as políticas habitacionais. A controversa política de remoção de favelas, idealizada por Henrique Dordsworth, interventor do Estado Novo no então Distrito Federal (Rio de Janeiro) e colocada em prática por Carlos Lacerda, duramente criticada pelo trabalhismo e pela esquerda, não foi endossada pelo Regime Militar, que buscou formas mais consensuais, embora talvez menos eficazes, de remoção das favelas e urbanização das áreas carentes.

Em termos de violência urbana, o primeiro “esquadrão da morte”, a Turma Volante de Repressão aos Assaltos à Mão-Armada (TVRAMA), foi criado em 1957 por Amaury Kruel, Chefe do Departamento Federal de Segurança Pública e compadre do então vice-presidente João Goulart, para conter a violência urbana rampante no Rio de Janeiro. Em 1960, Milton Le Cocq, outrora integrante da guarda pessoal de Getúlio Vargas, criou outro esquadrão, e o seu assassinato, em 1964, ensejou a criação da Scuderie Le Cocq por seus antigos colegas da Polícia Especial, criada por Vargas e incorporada em 1960 à Polícia Civil. Portanto, até mesmo o quesito “esquadrão da morte”, no Regime Militar, é continuação e aprofundamento do trabalhismo anterior. Sem falar que, da mesma forma que o posterior desmantelamento das forças de combate à luta armada engrossou as fileiras dos grupos de extermínio, o desmanche das guerrilhas de oposição ao regime também alimentou setores do narcotráfico, que passaram a contar com a “assistência técnica” de ex-guerrilheiros.

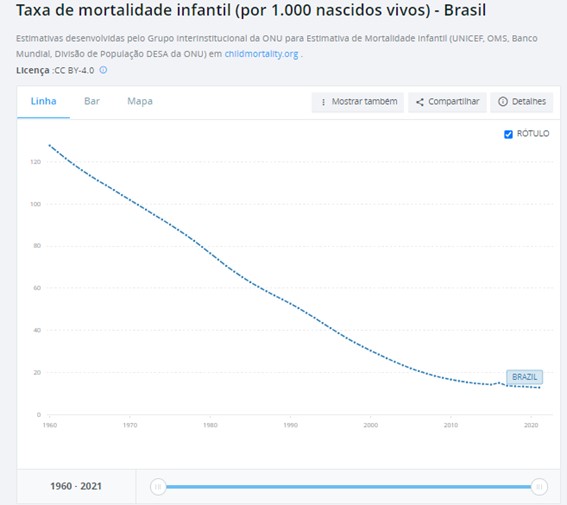

Outro ponto é o da política de saúde, bastante criticada por André Luiz. A criação de um sistema universal e unificado de saúde não estava na agenda de nenhum grupo político relevante antes de meados da década de 1970, quando a transição do rural para o urbano mostrou a necessidade da construção de uma rede hospitalar mais robusta para atender a crescente demanda. A condicionalidade do acesso à saúde à carteira de trabalho, característica herdada da Era Vargas e que sequer havia sido questionada pelos partidários das reformas de base, já não dava conta. A partir de então que se iniciaram os debates e propostas para a criação do que hoje é o SUS, cujo pontapé inicial foi o Sistema Nacional de Saúde, de 1975. Houve um aprendizado conjunto de todo o Brasil, que culminou com a aprovação, sem maiores polêmicas, do SUS na Constituição de 88. Os convênios do INAMPS com clínicas e hospitais privados e os incentivos tributários à assinatura de planos de saúde foram uma forma de descongestionar a rede pública. Ainda assim, não se pode ignorar avanços significativos no período, como a redução da mortalidade de 116/1000 nascimentos em 1964 para 63/1000 em 1985, segundo o Banco Mundial, utilizando dados da ONU, e o sucesso das campanhas de vacinação, organizadas pelo Programa Nacional de Imunização, de 1973, chegando-se à erradicação da varíola nesse mesmo ano.

Sobre o endividamento externo, ponto repisado por André Luiz, já havia explicado o suficiente no artigo anterior, sem que ele tenha respondido de forma satisfatória. A crise da dívida foi muito dura para o Brasil, mas não fomos os únicos a passar por ela, o que leva a concluir que não foi causada por equívocos endógenos ao Regime Militar, mas a uma conjuntura internacional desfavorável aos países importadores de petróleo, entre os quais situava-se na época o Brasil. De todo modo, a crise da dívida não impediu a preservação do arcabouço institucional da Era Vargas, que somente começaria a ser desmantelado na década de 1990, quando o pior já havia passado.

André Luiz, como todo utópico, prefere a condenação moral à análise científica. Esse é um posicionamento que considero equivocado, mas legítimo tendo em vista a pluralidade de valores. Contudo, não poderia permitir passar batidas certas inverdades, por mais que sejam tomadas como verdade. Na História, o critério da verdade são os fatos, não as opiniões da maioria.

Delfim Netto nunca disse, ao menos publicamente, que primeiro era preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo, nem poderia, visto que o governo Médici, no qual ele supostamente teria feito o bolo crescer sem dividir, criou mecanismos redistributivos como o PIS-PASEP e o PRORURAL, descontados exclusivamente dos empregadores. A retórica governamental do período era toda de valorização da justiça social e da harmonia de classes, como se pode depreender da leitura dos discursos presidenciais, disponíveis online na Biblioteca da Presidência. Desde a década de 70, Delfim Netto desmente a autoria da metáfora, sem sucesso, pois a mentira contada mil vezes é tomada como verdade.

O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) não substituiu o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 4.214/1963), revogado, na verdade, pela Lei nº 5.889/1973, do governo Médici, que completou o atrelamento do trabalho rural à legislação trabalhista varguista.

Não pretendo modificar a opinião de André Luiz, apenas evidenciar o quão frágeis são as suas colocações. Fragilidade essa nascida de uma leitura idealista da história brasileira, que contrapõe o que de fato ocorreu com o que supostamente aconteceria se Jango não houvesse sido deposto. A derrota histórica do petebismo e do comunismo os levou a se refugiar na fantasia defensiva do idílio social que haveria caso não tivessem sido fustigados. Postura tipicamente utópica e moralista, sem nada a agregar a não ser fantasias irrealizáveis. Pela sua relevância histórica, o trabalhismo pode e deve assumir uma postura mais científica para estar à altura de responder aos desafios brasileiros. Por isso recomendo aos trabalhistas, de quaisquer colorações, a aprenderem com o Regime Militar a criar uma estrutura nacional de planejamento capaz de realizar os preceitos trabalhistas.

Ironicamente, como a agenda das reformas de base caducou, pelo menos da forma como existia em 64, pois o regime militar efetivou-a praticamente toda, só restou ao trabalhismo utópico defender o legado do mesmo regime militar, como a estrutura estatal da Petrobrás e o INSS. Também por isso sugiro ao trabalhismo aprender com o regime militar, para conhecer melhor o que defende. Como André Luiz afirma categoricamente que não há nada a aprender com os Generais, tampouco deve acreditar que exista realmente algo para defender. Sendo assim, nada há a lamentar quando o bolsonarismo, que tem tanto a ver com o regime militar quanto o menemismo tem a ver com o peronismo na Argentina, ataca o FGTS, o INSS, a Petrobrás, a Eletrobrás, o Programa Nuclear e tantas outras conquistas do período militar. O que fazer, então? Ao que tudo indica, o verdadeiro desorientado é o utópico André Luiz.

1964 era pra ter sido um golpe institucional da presidência da República, e não dá oposição udenista militar.